Inspirado en la filosofía kantiana y el personalismo, el humanismo sostiene que el ser humano es un fin en sí mismo y nunca debe ser tratado simplemente como un medio.

Cuando la lógica del mercado puro deja a grandes masas de personas sin acceso a la alimentación, salud o educación (esenciales para el desarrollo de su potencial), se les está tratando funcionalmente como medios prescindibles para el beneficio de un sistema económico, no como fines con valor intrínseco.

Todos los seres humanos son inherentemente vulnerables (al nacer, al envejecer, al enfermarse, al sufrir un accidente o una crisis económica). La compasión se convierte en el reconocimiento de esa vulnerabilidad compartida y en la respuesta organizada a ella.

Si la supervivencia o el acceso a la dignidad dependen solo de la caridad individual y voluntaria, el destino del vulnerable queda a merced del capricho o la generosidad esporádica de otros, lo que es considerado una negación de la dignidad humana básica. La solidaridad (expresada a través de impuestos y políticas sociales) es vista como el mecanismo ético y racional de una sociedad civilizada para gestionar esta vulnerabilidad.

El gobierno en línea con el anarcocapitalismo, ha rechazado públicamente el concepto de «justicia social» e incluso el principio cristiano de «compasión» cuando se traduce en acción estatal, ya que con sus propias palabras ha definido la caridad individual es virtuosa, mientras que la asistencia social estatal es inmoral.

Desde la visión Humanista se argumenta que la caridad individual es insuficiente e indigna para abordar problemas estructurales. La responsabilidad colectiva es necesaria para que la compasión y la solidaridad se traduzcan en derechos universales y no en limosnas.

El argumento humanista, por lo tanto, no solo es una disputa sobre la eficiencia económica, sino sobre qué tipo de sociedad es moralmente aceptable. Contrapone la ética de la propiedad (anarcocapitalismo) con la ética de la persona y la dignidad (humanismo).

Traslademos estos conceptos a la SALUD:

Bajo el modelo anarcocapitalista (derivado de la Escuela Austríaca), la salud es un bien o servicio de consumo como cualquier otro. Lo moral se basa en el intercambio voluntario y la propiedad privada, los hospitales y médicos son proveedores de servicios.

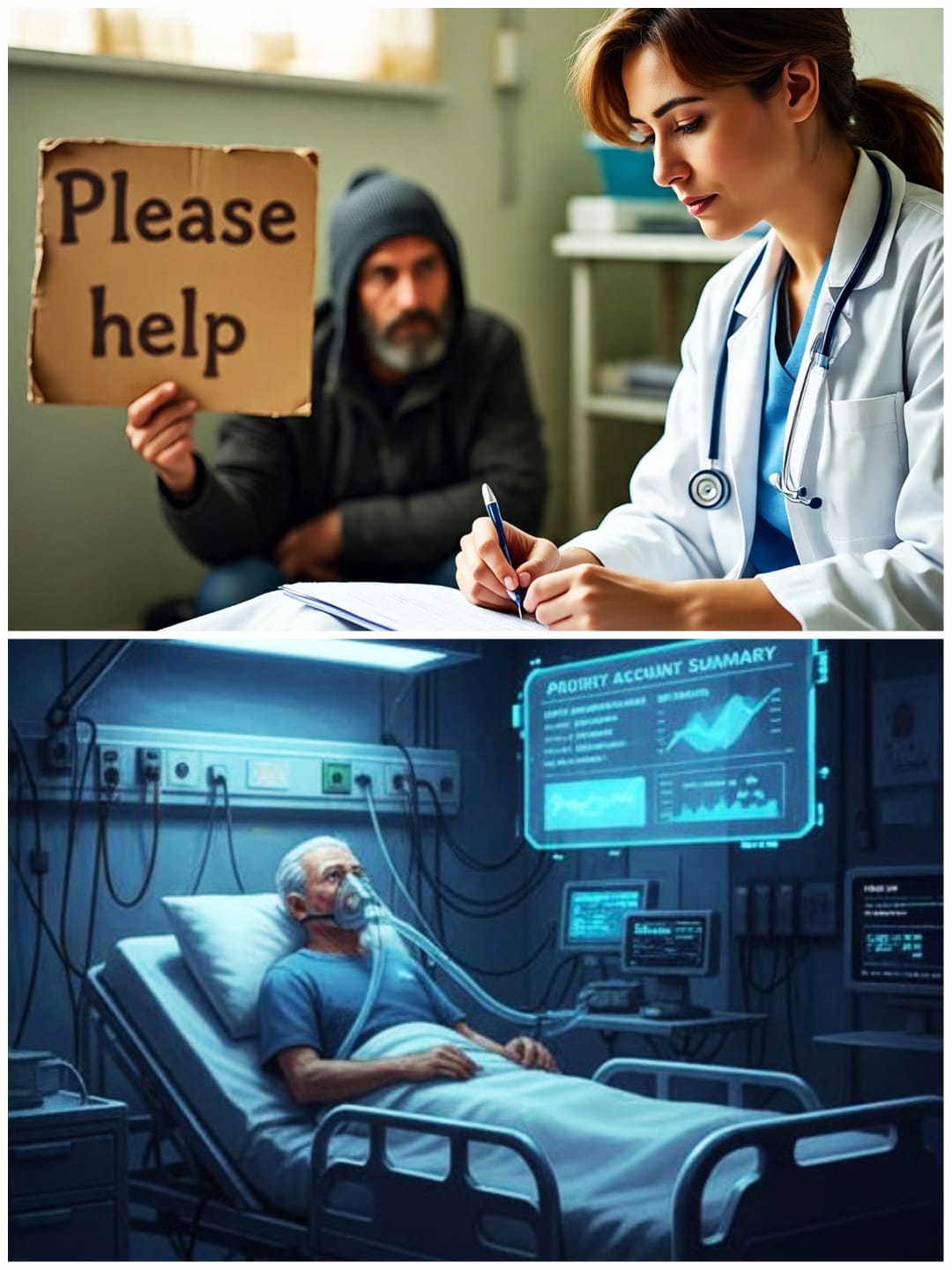

El acceso está determinado por la capacidad de pago, quien tiene dinero, paga un seguro privado o el servicio directamente; quien no lo tiene, debe depender de la caridad o las mutuales privadas voluntarias.

Si un médico u hospital en la búsqueda de su propio lucro cobra una tarifa alta por un tratamiento vital no es inmoral, ya que no se está «agrediendo» o forzando a nadie; simplemente se está ofreciendo un servicio a un precio de mercado.

Con este pensamiento la persona con una enfermedad crítica que carece de recursos queda a merced del destino. Su necesidad vital no genera automáticamente un derecho que obligue a otros a financiar su tratamiento, pues obligar a pagar a otros (impuestos) sería coacción.

Otra mirada se ve bajo un enfoque humanista, ya que la salud se considera un derecho humano fundamental, un prerrequisito para la dignidad y la participación en la sociedad. La sociedad tiene una responsabilidad colectiva ante la vulnerabilidad y el sufrimiento ajeno.

El acceso a la salud debe ser universal e igualitario, independientemente del nivel socioeconómico. La enfermedad no es una elección o un «error» de mercado, sino una condición inevitable de la existencia humana.

Por lo tanto la provisión universal de salud se debe financiar mediante un sistema de impuestos progresivos y obligatorio (seguridad social o sistemas públicos). Esto no es coacción, sino como es el precio de vivir en una comunidad justa y compasiva. Es un seguro social obligatorio que protege a todos, incluso a quienes no pueden contribuir lo suficiente.

La sociedad, al reconocer la dignidad intrínseca de cada individuo, organiza sus recursos para que nadie quede excluido de la atención vital. El valor de la vida humana está por encima de la pura lógica contractual del mercado.

Mientras que el anarcocapitalista ve al paciente sin recursos como un problema individual que debe ser resuelto por caridad, el humanista lo ve como una responsabilidad social. La crítica humanista a la postura anarcocapitalista es que, al rechazar la solidaridad obligatoria, se está rechazando la compasión organizada y se está firmando la sentencia de desamparo para los más vulnerables en el momento más crítico de sus vidas.